|

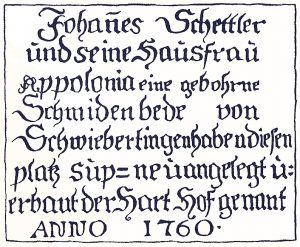

Muttergemeinden Erhaltene Gründungsinschrift – nach dem Abriss im Alten Schulhaus angebracht Stellungnahme von Bürgermeister Krinn (PDF) |

Hardt- und Schönbühlhof: Um 1751 ließ das Amt Gröningen das seit dem Dreißigjährigen Krieg verwahrloste „Außfeld“ westlich der Glems zur Rekultivierung und Wiederbesiedlung vermessen. Um die Bewirtschaftung der ortsfernen Flächen zu erleichtern, wollte man abgegangene Weiler wiederbeleben. Neben Talhausen, Aichholz und Pulverdinger Hof wählte man einen Standort an der Fernstraße (B10) südlich vom ehemaligen Böhringen, von dem nichts überliefert ist. Anfangs kam die Besiedlung nicht richtig in Schwung, weil sich weiterhin viele verarmte Familien, geworben insbesondere von englischen und preußischen Agenten, für die Auswanderung nach Amerika, Preußen oder Osteuropa entschieden. Auch einige „Höfer“ wanderten wieder ab. Zusätzliche Siedler kamen schließlich nicht nur von den Muttergemeinden, sondern auch von Tamm, Münchingen und Hochdorf sowie von den außerhalb des Amtsbezirks gelegenen Gemeinden Eltingen und Heimerdingen. Ihre Kinder mussten anfangs in die Schule der Amtstadt Grüningen gehen und dafür einen Fußmarsch von 4,5 Kilometern hin und zurück auf sich nehmen. Nach zähem Ringen erhielten die Höfer 1800 die Erlaubnis, auf eigene Kosten einen „Provisor” für den Unterricht vor Ort zu engagieren. Mangels Schulhaus fand der Unterricht anfangs in wechselnden privaten Stuben, ab 1818 in einer extra eingerichteten Schulstube statt. Die Lehrkraft bkam eine weitere Stube zum Wohnen gestellt. 1842 wurde immerhin ein kleines Schulhaus mit Lehrerwohnung bereitgestellt, das 1935 durch ein größeres ersetzt wurde. Dieser Neubau sollte außerdem für Gottesdienste, Versammlungen und kulturelle Veranstaltungen Raum bieten. Offenbar erschien die naheliegende Lösung, für den Hof und das ebenfalls neu entstandene Pulverdingen gemeinsame Infrastruktureinrichtungen wie Kirche, Friedhof, Schule und Verwaltungssitz zu schaffen, den Repräsentanten der involvierten Oberämter und Dekanate in Gröningen und Vaihingen undenkbar. Im Auftrag von NSDAP-Kreisleiter Otto Trefz zitierte der Kreisamtsleiter für Kommunalpolitik im Januar 1937 Anwalt Ludwig Wagner auf das Bürgermeisteramt in Schwieberdingen, um ihm unter strengstem Stillschweigen zu eröffnen, dass der Schönbühlhof nach Schwieberdingen eingemeindet werde. Die Markgröninger Stadtverwaltung sollte von dem Vorhaben vorerst nichts erfahren. Nachdem Wagner doch noch deren Bürgermeister Ludwig Krinn informiert hatte, setzte dieser im Juni 1937 eine dezidierte Stellungnahme ans Landratsamt auf [PDF]. Darin analysierte er die örtlichen Verhältnisse und stellte fest, dass im Zuge einer Vereinigung mehr für die Eingemeindung des Hardthofs nach Markgröningen spreche als umgekehrt. Damit erreichte Krinn, dass der Status quo mit zwei Muttergemeinden erhalten blieb. Auch die Kreis- und Gemeindereform der 1970er Jahre ließ ihn zur Verwunderung vieler unangetastet. |

1752 flurbereinigtes Außfeld westl. der Glems Schönbühl- und Hardthof 1831 auf der Urflurkarte Ansichtskarte von 1915 mit der Hauptstraße, der ersten Schule und dem Gasthaus zum Rössle |

||

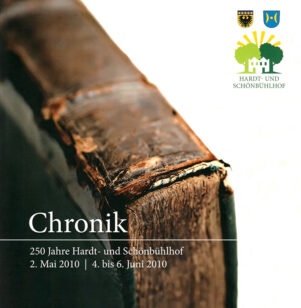

Gerhard Gutscher, Bauer und Fotograf, hat das Landleben der Höfer kunstvoll dokumentiert. Etliche Motive finden sich in der Galerie Land und Leute Mit dem Ochsengespann auf dem Weg zum Hof 1885 als Wirtschaft erbautes Haus Gutscher, Pforzheimer Str. 15, um 1910. Davor Friedrich und Gottliebin Gutscher mit ihrem Knecht (links) und ihren Söhnen Gerhard und Erich sowie deren Großmutter Wilhelmine Beck (rechts) Die Feuerwehr stellt seit 1989 alljährlich einen Maibaum auf Protokollbuch der Hofanwälte auf dem Titel der Chronik von 2010

|

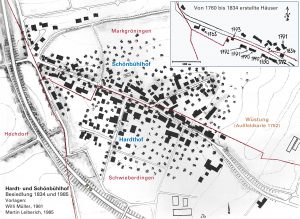

Hardthof mit Maibaum von Norden. Bild: Peter Fendrich (2017) Besiedlung des Hardt-Schönbühlhofs 1834 und 1985 1813 verzeichnete Band 13 der Neuesten Völker- und Länderkunde für den Schönbühlhof 79 Einwohner; der Harthof war bei Schwieberdingen subsummiert. Mit zunehmender Einwohnerzahl wurde das Wasser immer öfter knapp. 1892 feierte man die Installation eines vom Hummelbrunnen gespeisten Wasserwerks im Rahmen eines „Wasserfestes”. Die Freude sollte allerdings nicht lange währen. In Trockenperioden mussten die Höfer bald wieder Wasser aus den Nachbarorten herfahren, bis ihr Weiler 1909 an die Strohgäuwasserversorgung angeschlossen wurde. Aber auch diese kam alsbald an ihre Grenzen, so dass darüber hinaus ein Anschluss an die Bodenseewasserversorgung erforderlich war. Von 1880 bis 1912 wurden 19 Bauernhöfe neu erstellt. Die Einwohnerzahl nahm jedoch langsamer zu. 1872 hatte der Hof 122 Einwohner, 1893 waren es 169, 1922 zählte man genau 200. Heute sind es rund 340 Einwohner. Bis auf den Rössle-Wirt, der zugleich einen kleinen Laden und eine Tankstelle betrieb, und einen Tagelöhner waren 1937 alle Familien in der Landwirtschaft tätig. Nach dem Krieg wurden es kontinuierlich weniger Haupterwerbslandwirte. Die Höfer pflegen eine eigenständige gemeinsame Identität und sind stolz auf ihre 1899 gegründete Feuerwehr, die als einziger Verein über den Zweiten Weltkrieg hinaus Bestand hatte und das Leben im Flecken ebenso kulturell bereichert wie zwei nicht als Vereine eingetragene Frauengruppen. Gesangverein, Schützenverein, CVJM und Landfrauenverein sind vor dem Krieg oder während dessen versandet. In den 1960er Jahren existierte eine rege Gruppe der Landjugend. Literatur: |

1935 erbautes Schulhaus um 1940 Hardt-Schönbühlhof von Südwesten 1983. Im Hintergrund Schotterwerk und Umspannwerk

Hardt-Schönbühlhof vor Markgröningen um 1980

Feuerwehrmagazin und ehemaliges Schulhaus

Gespiegeltes Doppelgehöft jeweils mit Stall im EG und rückwärtiger Scheune Das Schotterwerk am Klingenweg soll noch näher an den Schönbühlhof heranrücken

|

||

|

|

||||

|

Kontakt • Impressum • Datenschutz | |||||||

|

|

||||||||