|

Zur Entlassung nach dem ersten Weltkrieg für Ulan Dürr aus Markgröningen Bild: Verlag A. Wolf, Quelle: Heinz Dürr

Stadtwappen um 1925

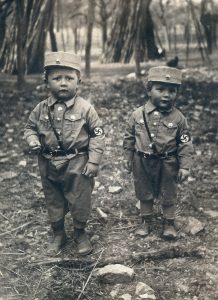

Karl August Schmalzried, Schultheiß (1890 bis 1925) Schultheiß Heinrich Zillhardt (1925-1933) Bürgermeister Ludwig Krinn (1934-1944) Wappner des Marktbrunnens ab 1930 mit Schwert Früh übt sich … Schmidscher Laden in der Adolf-Hitler-Str. 1, heute Bahnhofstraße Literatur Quellen |

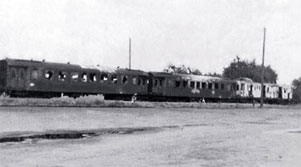

Stadtgeschichte von 1919 bis 1945: Weimarer Republik und Nazi-Regime Krisen im freien Voksstaat Württemberg Neben Liederkranz, Krieger- und Turnverein etablierten sich nach dem ersten Weltkrieg etliche neue Vereine wie der Fußballverein, der Arbeiter-Sportverein und der Vorwärts, der Athletiksportverein, der Radfahrerverein, der CVJM, der Handharmonika-Club oder der Musikverein. 1925 trat erstmals der nach Rothenburger Vorbild und großteils aus Mitgliedern des TVM zusammengestellte Schäfertanz auf. In den Notzeiten nach dem Ersten Weltkrieg musste die klamme Stadt erst das „Kinderschüle“ und 1922 sogar die 1354 erstmals erwähnte Lateinschule schließen. Getrieben von der grassierenden Inflation schaffte man 1923 schließlich die Stelle des Hospitalverwalters ab, um Vermögen und Wirtschaftsbetrieb des seit 1552 autonom verwalteten Heilig-Geist-Spitals dem städtischen Haushalt zuzuführen. Weil viele Felder durch die Realteilung zu unwirtschaftlichen „Sackbändeln” reduziert waren, wurde 1922 auf dem Langen Feld eine Flurbereinigung angestoßen. 1925 ging der langjährige Stadtschultheiß Karl-August Schmalzried in den Ruhestand. Im November wurde der vormalige Spitalverwalter und Stadtpfleger Heinrich Zillhardt zum Nachfolger gewählt. Von 1444 Wahlberechtigten stimmten 1264 für Zillhardt und 166 für die drei anderen Kandidaten. 1925 zählte die Stadt 3282 Einwohner. In der Nacht zum 22. August 1927 brannten sechs Häuser und Scheuern beim Saitenbrunnen in der unteren Wettegasse ab. Ein weiteres Ausgreifen des Großbrands war nur mit Hilfe auswärtiger Feuerwehren zu verhindern. Obdachlose Bewohner wurden vorläufig im Spital untergebracht. Der Brandstifter konnte nicht ermittelt werden. 1928 erbaute die Stadt in den Staigwiesen an der Vaihinger Straße die erste Kläranlage, die allerdings nur aus einem Absetzbecken bestand. Kurz darauf sahen sich die Stadt und ihre Bürger mit den Folgen der Weltwirtschaftskrise konfrontiert. Dennoch wurde 1930 das Rathaus aufwendig renoviert. Dabei ersetzte man das zentrale Doppelportal durch ein nach links versetztes breiteres Portal und baute den Balkon darüber ab. Der Stab des Wappners auf dem Marktbrunnen wurde durch ein Schwert ersetzt, was im Nachhinein wie ein Fanal erscheint. Hermann Römer übernahm 1930 die vom Land initiierte Erfassung der Flurnamen und deren Deutung. Eine Auswahl fand Eingang in die 1930 erstellte Flurnamenkarte. Von der etwa 200 Hektar großen Markgröninger Markung waren damals gerade mal 20 Hektar überbaut. Nach der „Machtergreifung” Die Bahnhofstraße wurde in „Adolf-Hitler-Straße“, die Helenen- in „Hindenburgstraße“, die Paulinen- in „Otto-Mergenthaler-Straße” und die Karlstraße nach dem Gauleiter Wilhelm Murr umbenannt. Der Schäferlauf bekam einen „völkischen“ Charakter. 1936 wurde die vom Markgröninger Verlag Koloman Renczes herausgegebene und gedruckte Markgröninger Zeitung eingestellt und die Ludwigsburger Zeitung zum alleinigen Amtsblatt sämtlicher Behörden und zum „Verkündigungsblatt der NSDAP“ bestimmt. 1938 wurde das Oberamt zum „Kreis Ludwigsburg“ und dabei um den Großteil der Oberämter Besigheim und Marbach sowie um Gemeinden der neuen Kreise Waiblingen und Vaihingen, darunter Unterriexingen, erweitert. Dem sozialistischen Touristenverein Die Naturfreunde wurde sein 1913 bis 1919 erbautes Naturfreundehaus über dem Leudelsbachtal abgenommen und zum Müttergenesungsheim umgewandelt. Am rechten Enzhang entlang und im unteren Glemstal ließ das Oberste Heereskommando ab 1935 eine Kette von Bunkern mit Gefechtsständen und Armierungsschuppen für die Neckar-Enz-Stellung aufbauen. Während des Zweiten Weltkriegs Durch die zunehmenden Luftangriffe in Existenznot geraten, kamen ab 1944 viele Stuttgarter nach Markgröningen, um Wertgegenstände gegen Lebensmittel einzutauschen oder sich von ihrer Verwandtschaft „durchfüttern” zu lassen. In Markgröningen wurden Keller zu Luftschutzräumen umgebaut und außerhalb der Stadt einige Stollen in Böschungen an der Vaihinger Steige, am alten Tammer Weg, im Kuckuck, am Taler Weg und in der Weißhälde gegraben. Vom Luftkrieg blieb Markgröningen jedoch weitgehend verschont und verzeichnete nur wenige Bombentreffer. Deren Druckwellen zogen allerdings etliche Dächer und Fensterscheiben in Mitleidenschaft. Am 13. März 1945 stoppten französische Jagdflieger den ausfahrenden Feierabend-Zug mittels eines Bombenabwurfs vor die Lok und beschossen mehrfach die vollbesetzten Waggons mit ihren Bordkanonen. Es gab 24 Tote, darunter das vierköpfige Zugpersonal, und rund 50 Verletzte: vor allem Beschäftigte der nach Markgröningen ausgelagerten Produktionsstätten der Firmen Krone und Porsche sowie einige russische Kriegsgefangene und eine Markgröninger Bürgerin. Der Artilleriebeschuss der Stadt durch heranrückende französische Bodentruppen hielt sich hingegen in Grenzen, weil sie trotz der Neckar-Enz-Stellung (siehe Karte) letztlich nicht verteidigt wurde. Am 20. April 1945 zogen morgens „die letzten deutschen Kolonnen in geordnetem Marsch … den Graben herauf in Richtung Stuttgart”, weil die Amerikaner im Osten der Neckar-Enz-Stellung nach Süden vorrückten und damit eine Einkesselung drohte. Ein vermeintlich fahnenflüchtiger Soldat wurde oberhalb der Papiermühle erhängt. Der eigenwillige Umgang der damals noch zahlreichen Bauern mit den Vorschriften des vom „Reichsnährstand“ zumeist begrüßten NS-Regimes sollte sich zum Kriegsende für die Stadt auszahlen: Weil sie die ihnen zugeteilten französischen Kriegsgefangenen weit mehr als erlaubt ins Familienleben integriert und gut behandelt hatten, setzten sich diese im Gegenzug dafür ein, dass die am 21. April 1945 in Markgröningen einrückenden französischen Truppen vergleichsweise schonend mit der Bevölkerung umgingen. Geplündert wurde nur in der Landarmenanstalt und im Kaufhaus Friedrich Pehe. Eingezogen wurden Kraftfahrzeuge, Mopeds, Fahrräder, Volksempfänger, elektrische Geräte und Waffen. Weil auch alle Fotoapparate konfisziert wurden, existieren von den Nachkriegsjahren fast keine Bilder. Abrückende französische Kriegsgefangene mussten von ihren ehemaligen Arbeitgebern mit „bestem Zivil” ausgestattet werden. Aufgrund ihrer Fürsprache wurde der Arzt Dr. Karl Umbach zum kommissarischen Bürgermeister ernannt. Im Schloss und in den moderneren Häusern insbesondere an der Schillerstraße bezogen die Besatzungstruppen Quartier. Am 15. Juli 1945 lösten „Amis“ die „feierfreudigen“ Franzosen ab und verhinderten Plünderungen zu deren Abschied. Nachwehen 1948 erstellte die Stadtverwaltung einen bitteren Rückblick auf die NS-Ära und verzeichnete die kriegsbedingten Schäden und Verluste (PDF). Bei Kriegseinsätzen oder in Gefangenschaft verlor Markgröningen insgesamt 204 „Söhne der Stadt“, doppelt so viele wie im Ersten Weltkrieg. Dem Artilleriebeschuss der Stadt und der Bahn fielen drei einheimische Zivilpersonen zum Opfer. Trotz dieser Verluste erhöhte sich die Einwohnerzahl bis 1946 durch den Zuzug von Evakuierten, Flüchtlingen und Vertriebenen von 3778 (1939) auf 4602 Einwohner. Bis 1950 sollten noch 1452 hinzukommen. Dem damit verbundenen eklatanten Wohnraummangel konnte anfangs nur mit Einquartierungen begegnet werden. Die letzten Kriegsgefangenen sollten erst gegen Ende der 1950er Jahre nach Markgröningen zurückkehren. Diese Seite ist noch im Entstehungsprozess. Geschichte von 1919 bis 1945 |

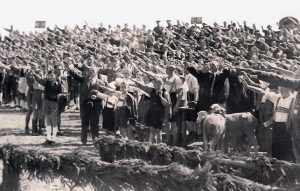

Markgröningen 1924 (von Südwesten) mit der Seide, dem ersten Industriebetrieb (heute Mahle) Die noch komplett erhaltenen Wirtschaftsgebäude des Spitals waren großteils verpachtet Der 1925 erstmals auftretende Schäfertanz mit Vortänzer Karl Hetterich vor dem Schloss Brandplatz am Saitenbrunnen 1927 Arbeiter-Sportverein um 1930 Nazis um Ortsgruppenleiter Wilhelm Schmückle (3. v.l.) im Festzug des Schäferlaufs (nach 1933) Marktplatz während des Schäferlaufs (um 1940)

Hitlergruß auf dem Stoppelfeld Französische Kriegsgefangene im April 1941 Auf Initiative von Emil Rink (rechts vom Zugang) erstellter Luftschutzstollen am Tammer Weg Von Tieffliegern attackierte und ausgebrannte Waggons, 1945 abgestellt im Bahnhof 1945 ein Ort des Grauens: Spitalmühle um 1940 Geschichte von 1919 bis 19 |

||