|

Schlussstein mit Wappen Aberlin Jörgs in der Sakristei

Bild: Werner Feil

Kirchenheiliger Bartholomäus als Schlussstein im Chor

Bild: Werner Feil

Stadtwappen als Schlussstein im Chor

Bild: Mechthild Fendrich

Faltblatt zum Buch 750 Jahre Bartholomäuskirche

|

|

Thema des Jahres 2022:

Die aus Lettenkeuper-Sandsteinquadern erstellte Bartholomäuskirche mit ihrem wuchtigen Turmpaar aus Hochwacht- und Glockenturm und dem großen spätgotischen Chor imponiert auch heute noch, weshalb sie im Volksmund „Strohgäu-Dom“ genannt wird. Der Legende nach soll Hildegard (+783), die Gattin Karls des Großen und Schwester dessen Heerführers und Fähnrichs Graf Gerold, hier eine Kirche gestiftet haben. Zum ersten Mal urkundlich erwähnt wird die Kirche bzw. deren Pfarrer 1150 in der Überlieferung des Klosters Hirsau. Archäologische Funde und geometrische Rückschlüsse lassen auf eine erstaunlich große romanische Basilika erkennen, die zur Zeit der Grafen Werner im 11. oder 12. Jahrhundert erbaut worden sein dürfte.

Im 13. Jahrhundert ließen die Grafen Hartmann II. und Hartmann III. von Grüningen die bestehende Basilika nach Osten durch einen dreijochigen Chor, der ihrem Geschlecht auch als Grablege dienen sollte, und nach Westen ebenfalls um drei Joche hin zu einer Doppelturmanlage erweitern. Das romanische Kirchenschiff ließen sie sukzessive durch einen frühgotischen Bau gleicher Breite substituieren, der in Längsrichtung aber weiter gespannte Joche erhielt. Beim zuvor erstellten Chor hielt man sich hingegen an das Jochmaß der Vorgängerkirche. Zwei Joche dieses Chors aus dem 13. Jahrhundert blieben erhalten und bilden seit dem Neubau des größeren Chors im 15. Jh. den Altarraum. Die beiden Schlusssteine im Kreuzrippengewölbe über dem Altar zeigen seitlich einen älteren bzw. einen jüngeren Männerkopf, die vermutlich die beiden Bauherren darstellen. Auf der Unterseite ihrer glockenähnlich angedeuteten Mäntel sind Reichsadler zu sehen. An der nördlichen Halbrundsäule weist eine unvollständige Inschrift vermutlich auf die Fertigstellung des Chors um oder eher nach 1260 hin. Denn das Gebälk über dem Chor wurde dendrochronologisch auf 1266 datiert. Nicht nur die 1272 erfolgte Weihe der von Graf Hartmann II. gestifteten Glocke, sondern auch das Jochmaß des Paradieses, der Eingangshalle im Westwerk, weist darauf hin, dass dessen Bau erst angegangen wurde, nachdem man sich entschlossen hatte, Langhaus und Seitenschiffe mit größeren Jochen zu ersetzen und um ein neues Joch bis zur Ostwand des Westwerks zu ergänzen.

Kreuzrippengewölbe waren nicht nur für Chor, Paradies und Seitenschiffe vorgesehen, sondern auch für das Hauptschiff, worauf die Dienste im Kircheninnern und die Portraitkonsolen am südlichen Obergaden hinweisen. Vielleicht verursacht durch einen Kirchenbrand (um 1275) oder einen kriegsbedingten finanziellen Engpass wurde das Hauptschiff aber nur mit einer flachen Decke aus 1278 (d) geschlagenen Balken versehen. Das heute sichtbare Gewölbe aus Holz und Stuck ist eine neogotische Ergänzung aus dem 19. Jahrhundert. Auch der Formenwechsel der Säulen weist auf eine Zäsur hin. Im ersten östlichen Bauabschnitt waren diese noch rund, in den folgenden Jochen achteckig ausgebildet. Eine Ausnahme bilden die nordöstliche und die südwestliche Säule, die vermutlich vertauscht wurden, um das herausragende Portraitkapitell vorne platzieren zu können. Dieses prächtige Kapitell wurde mutmaßlich 1280 nach dem Tod von Graf Hartmann III. von Grüningen in Auftrag gegeben. Flankiert von seiner Gattin und der Himmelskönigin Maria blickt die rosenumkränzte und selig dreinblickende Hauptfigur nach Norden, wo der von Hartmann III. um 1277 gestiftete Marienaltar platziert gewesen sein dürfte und später seine Grabplatte in die Wand eingelassen wurde. Anhand seiner Gattin, die in identischer Ausprägung mit ihm am Südportal und am südlichen Obergaden zu sehen ist, lässt sich die Identität Hartmanns festmachen. Die sechs übrigen Portraits dürften Familienmitglieder dargestellt haben. Leider wurden zwei oder mehr davon abgeschlagen und auf der Frauenseite durch Duplikate ersetzt. Zeitgenössisch erscheinen auch die zwei Köpfe auf der Männerseite nicht. Wenn doch, wurden sie von anderer Hand in minderer Qualität geschaffen.

An der südöstlichen Pforte findet sich ein einzelner Männerkopf und im Türbogen eine steinerne Paradiesdarstellung mit links einem Engel und rechts einem nackten Adam. Am südlichen Haupteingang kann man wie auch im östlichen Teil des Kirchenschiffes weitere Pflanzenornamentik entdecken. Besonders filigran ausgestaltet ist sie an der südlichen Halbsäule des Altarraums. Rosendarstellungen begegnen uns immer wieder, unter anderem in den Schlusssteinen der Seitenschiffe und des Paradieses.

In die Nordwand, gegenüber dem Portrait Hartmanns III. (+1280), war bis 1984 dessen Grabplatte eingelassen. Sie deckt heute ein nachgebautes Hochgrab in der östlichen Seitenkapelle. Es ist das älteste Grabmal eines Mitglieds des Hauses (Grüningen-)Württemberg und gleichzeitig die älteste in Stein gehauene Darstellung des württembergischen Wappens.

Von der Inneneinrichtung sind außerdem besonders erwähnenswert das holzgeschnitzte viersitzige Chorgestühl (um 1300) und der 13-seitige Taufstein mit Jesus und den zwölf Aposteln (1426/1492).

Gotische Malereien befinden sich in den Türgewölben und Fensterlaibungen. An der südlichen Halbsäule des Altarraums ist ein „Schmerzensmann“ abgebildet, eine beliebte Wandmalerei um 1400. Aus dem 15. Jahrhundert ist in der nördlichen Marienkapelle eine Marientod-Darstellung erhalten. Über allem aber thront am Triumphbogen Christus als Weltenrichter. Hier weist die Jahreszahl 1470 auf den Neubau des spätgotischen Chors durch den damals in Grüningen ansässigen Baumeister Aberlin Jörg hin, der auch die Sakristei anbaute und das Netzgewölbe der Marienkapelle anfertigte. Möglicherweise war er auch an der Erstellung der jüngeren der zwei südlichen Kapellen beteiligt.

Besichtigung:

Öffnungszeiten von April bis Oktober: werktags von 14–16 Uhr, sonn- und feiertags von 14-17 Uhr. Von November bis zum dritten Advent: sonntags von 14-16 Uhr. Von Dezember bis März auf Anfrage.

Literatur

Fendrich, Peter: Bauherren der Bartholomäuskirche. Bauvorhaben, Umsetzung und Selbstdarstellung der Grafen von Grüningen. In: Durch die Stadtbrille, Band 12, S. 256-273, Markgröningen 2022

Förderverein Bartholomäuskirche (Hg.): 750 Jahre Bartholomäuskirche Markgröningen. Markgröningen 2022, 288 S., ISBN 978-3-00-071513-6, 30,00 €. Faltblatt (PDF)

Heyd, Ludwig: Vom Kirchlichen. In: Geschichte der Oberamts-Stadt Markgröningen, Teil II, S. 179-202, Markgröningen 1829. PDF

Schad, Petra: Die Bartholomäuskirche. Neues zu Bau und Baugeschichte mit Einbeziehung der christlichen Symbolsprache. In: Durch die Stadtbrille, Band 7, S. 9-28, Markgröningen 2002. PDF

Kirchenführer von 1957, 1967 und 1987 finden sich im Artikel-Archiv.

Jubiläumsbuch: 750 Jahre Bartholomäuskirche

–

750 Jahre Glockenweihe waren für den Förderverein Bartholomäuskirche „ein hervorragender Anlass, die Geschichte des Gotteshauses mit seiner Ausstattung gründlich zu erforschen und die Ergebnisse einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren”. 28 Beiträge decken ein breites Themenspektrum ab: von der Baugeschichte des Chors und Westwerks über das religiöse Leben vor der Reformation bis hin zu den liturgischen Geräten und Paramenten. Natürlich kommt auch die Geschichte der Glocken nicht zu kurz. Über 400 Fotos und Baupläne illustrieren die Artikel und machen sie anschaulich.

Video vom Festakt 750 Jahre Bartholomäuskirche

|

|

Westwerk mit Hochwacht- und Glockenturm

Bild: Peter Fendrich

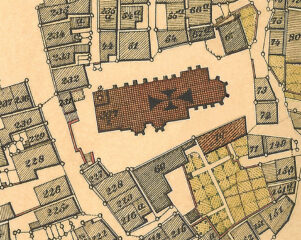

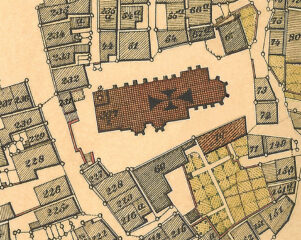

Kirchplatz im 19. Jahrhundert

Quelle: Stadtarchiv MG

Blick durchs Mittelschiff in den Chor

Bild: Peter Fendrich

Trias am Portraitkapitell (um 1280) mit Graf Hartmann III. und seiner Gattin von Eberstein

Bild: Peter Fendrich

Grabplatte von Graf Hartmann III. von Grüningen

Bild: Peter Fendrich

Gotisches Netzgewölbe im Chor von Aberlin Jörg

Bild: Roswitha Feil

Zahlreiche weitere Bilder finden sich in der Galerie zur Kirche und bei Wikimedia

|