Anwesen Marktplatz 2 mit Scheune (gelb), Garten (grün) und Schlossgasse 1 (rot) auf der Flurkarte von 1832

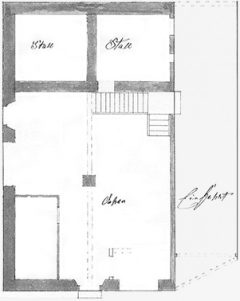

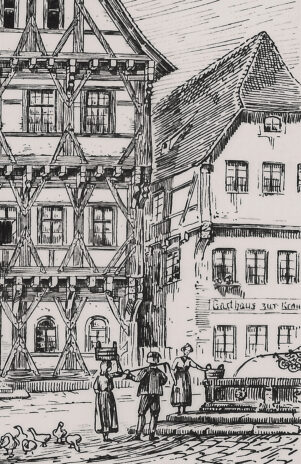

Marktplatz 2 vor dem Umbau zur Gastwirtschaft (Ausschnitt) Grundriss bis 1879 mit Toren nach Süden und Osten und Durchfahrt zur Scheune Gasthaus „zum Kronprinzen” 1903 Die mumifizierte Katze wurde im Zwischenboden gefunden. Sie diente als Bauopfer Literatur: |

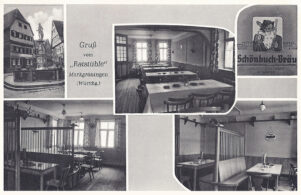

„Herrenküferei” Laut dendrochronologischem Befund stammen die ältesten Hölzer des giebelständigen Gebäudes mit Krüppelwalm von 1414. Damit ist es das älteste erhaltene Haus am Marktplatz, gefolgt von Krone und Rathaus. Bauherr war vermutlich ein Mitglied der Familie Volland, denn ein „Folland“ wurde bereits 1402 im Lagerbuch des Esslinger Katharinenspitals als Nachbar dessen zinspflichtigen Hauses auf dem Grundstück Schlossgasse 1 genannt. Auf einen Vorgängerbau weist laut Bauforscher Johannes Gromer (1986) außerdem ein Teil der Kelleranlage hin. Metzgerei 1573 war das Anwesen im Besitz von Burkhart Wimpelin, Metzger und Bürgermeister. 1604 errichtete sein Enkel Jakob Wimpelin (Initialen IV und Jahreszahl an der ehemaligen Nordost-Ecke des Hauses) den Anbau über der Durchfahrt zur rückwärtigen Scheuer. Über das heute offene Rathausgässle war wegen des Rathausanbaus keine Durchfahrt möglich (1. Bild links). Im Erdgeschoss war ursprünglich eine zum Marktplatz offene Verkaufslaube untergebracht, die in späterer Zeit geschlossen und durch einen „Oehrn“ mit wagenbreiter Zufahrt von der Giebelseite ersetzt wurde (2. und 3. Bild links). Vermutlich diente diese Halle zeitweise als Bindhaus. Küferei Denn 1742 erwarb der „Herrenküfer” Christoph Friedrich Haug das Anwesen. Die hiesigen Herrenküfer kümmerten sich im Dienst des Hauses Württemberg um den Unterhalt des Keltergeschirrs in den Keltern und der Fässer in den herrschaftlichen Kellern von Unterer Kelter, Fruchtkasten und Schloss. Dafür standen ihnen ein Bindhaus im Erdgeschoss des Fruchtkastens zur Verfügung. Als Verwalter der Keltern und des Weinbaus in herrschaftlichen Weinbergen waren sie auch zuständig für die Ermittlung der zu versteuernden Weinmenge sowie für die Abführung der Steuer bei Weinverkäufen. Gastwirtschaft 1879 wurde in dem Gebäude erstmals eine Gastwirtschaft eingerichtet. Der neue Besitzer Gottlob Deißer nannte sie „Zum Kronprinzen” zu Ehren des späteren Königs Wilhelm II. von Württemberg. Die Schanklizenz durfte der Schmied, Weingärtner und Wirt von seiner bisherigen Bleibe in der Kirchgasse 20 mitnehmen. Gotthilf und Anna Maria Löffler, die 1910 den „Goldenen Hahnen“ erworben hatten, kauften 1927 die Traube und benannten sie nach erfolgter Renovierung in „Gasthof zum Ratstüble“ um (1. Bild rechts). Nachdem Gotthilf 1937 gestorben war, führte seine Witwe den Betrieb bis zum Alter von 68 Jahren weiter. 1942 bis 1952 bewirtschafteten Löfflers Tochter Martha und Gatte Karl Walter, Eltern von Bernhard Walter und Magdalene Weigel, das „Ratstüble”. Familie Walter verpachtete den Gasthof von 1952 bis 1955 an Albert Baumgärtner und verkaufte das Anwesen 1956 an Franz Götten, der die Gastwirtschaft bis 1961 betrieb. Die rückwärtige Scheune wurde damals abgerissen. Der dazu gehörende Schuppen hinter Schlossgasse 1 blieb bestehen. Das „Gärtle“ hinter der Scheune verkaufte Götten an die Nachbarschaft. Umbau und Sanierung Die Stadt suchte vergeblich nach einem Kaufinteressenten für das Sanierungsobjekt, das 1997 bauhistorisch untersucht wurde. Schließlich gründete die Stadt mit Ruth Farian eine Bauherrengemeinschaft, um den markanten Bau neben dem Rathaus zu retten. 1998 stimmte der Gemeinderat deren Planungen für die Sanierung der Gebäude Marktplatz 2 und Schlossgasse 1 zu. Dieses direkt anschließende Gebäude, das nach seiner Erbauung um 1600 schon einmal zum Ensemble von Marktplatz 2 gehört haben dürfte, konnte während der Planungsphase erworben und in das Nutzungskonzept integriert werden. Architekt war Gerhard Schmid aus Markgröningen. Privatisierung Mittlerweile alleiniger Besitzer verkaufte die Stadt den Gebäudekomplex an einen auswärtigen Investor, dem es vorerst schwer fiel, einen adäquaten Pächter zu finden. 2023 haben sich Nadja und Joachim Blank aus Markgröningen entschieden, das im doppelten Sinne „erste Haus am Platze” zu pachten und wieder mit Leben zu erfüllen. |

Ostfassade des 1927 renovierten Ratstübles Restauration zur Traube mit Scheuer um 1910

Ratstüble 1959 mit Motiven zur Schäferlauf-Geschichte auf der Fassade (Maler: Manfred Rauschmaier) Ratstüble um 1955, Ansichtskarte von Franz Götten

Ratstüble 1986 mit verlegtem Eingang

Schuppen und Westfassade 1986 mit Schornstein der unterirdischen Ölheizung für Rathaus und Ratstüble |

||||||||||||||

|

Herrenküferei |

||||||||||||||||